工学の未来を担う、創造的な技術者を育てるために。

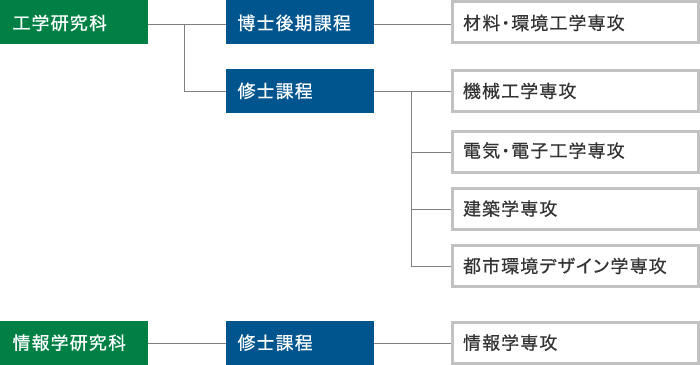

大学院の沿革と組織

沿革

| 平成2年4月 | 大学院工学研究科修士課程を設置 機械工学専攻、電気・電子工学専攻、建設工学専攻(2006年学生募集停止)の3専攻を置く。 |

|---|---|

| 平成7年4月 | 大学院工学研究科博士後期課程を設置 材料・環境工学専攻を置く。 |

| 平成17年4月 | 大学院情報学研究科修士課程を設置 情報学専攻を置く。 |

| 平成18年4月 | 大学院工学研究科修士課程に建築学専攻、都市環境デザイン学専攻の2専攻を置く。 |

大学院研究科の構成

進むべき方向を究めるステージ。それが大学院だ。

三つの方針(学位授与、教育課程編成・実施、入学者受け入れの方針)

高度な専門技術者をめざす

従来、大学院は学者を養成するところと考えられてきました。しかし、時代とともに、社会が大学院に期待するものが変わってきています。今日の産業界は、高度な専門知識と幅広い課題解決能力を具える技術者を多数必要としています。学者のみでなく、産業界のあらゆる分野で活躍できる有能な専門技術者を養成する。それが、今日の大学院に期待されていることです。本学大学院の修士課程が目指すのは、そのような高度専門技術者を養成することです。

自分で方向をきめる

学部は、主に知識の修得を勉学の目的としています。そこでは、工学の基礎を広く浅く学びます。他方、大学院では、自分の学ぶべき方向を自分で定めます。これが学部との大きな違いです。そして、自分の選んだ特定の専門分野にしぼって、深く学びます。しかし、あえて広い分野を学び、視野の広いジェネラリストを志すこともできます。

研究によって学びとる

大学院では、授業を受けるだけでなく、研究を行い、研究を通して実践的に学びとっていきます。そのために、研究はきわめて重要です。研究によって学問的知識を得られるだけでなく、自主的・創造的に課題解決に挑む意欲を養うことができます。また、研究の過程で教員と1対1で付き合えるのも、大学院ならではの大きな魅力です。これらすべてが、将来の財産となります。

実践的な教育

実社会で役に立つ実践的技術者の養成のために、実践的な教育方法が工夫されています。講義では高度な専門知識を学ぶと同時に、一方的な講義だけでなく、輪講やディスカッションなどを交えて、学ぶことへの積極性とプレゼンテ-ション能力を同時に高めます。演習では、自ら調査や実験を行うことを通して、課題解決の意欲を育て、課題解決の力を高めます。また、研究では、課題解決の実践を行います。研究の成果は、従来は修士論文に限られていましたが、本学修士課程では、発明(たとえば新型ロボットの開発)や作品(たとえば都市や建築の設計)も認められます。

修士課程と博士後期課程

本学大学院には、工学研究科と情報学研究科があります。各研究科には修士課程があり、いずれも産業界に直結した研究テーマにより、高度で実践的な先端技術研究を行っています。工学研究科には、博士後期課程があり、さらに高度な技術者・研究者を養成します。博士後期課程は、将来の学者、すなわち大学の教員や企業研究所の研究員などとして働く人々の養成が目的です。

専門技術者の枠を超えて

本学大学院は専門技術者の育成だけを考えてはいません。建築や都市を設計する一流のデザイナーや、クオリティの高い情報コンテンツのデザイン・制作を志す学生が育つための環境も整えています。また、ベンチャービジネスを志す起業家の育成も視野に入れ、たとえば、経営や特許に関する実務的な授業も行っています。それらは、自営業の子弟が、親の仕事を立派に受け継ぎ発展させることにも役立っています。高等学校教諭専修免許状(工業または情報)を取得することもできます。

全専攻共通科目

専門を超えた幅広い知識の修得によって人間性豊かな技術者となってもらうため、全専攻に共通科目をいくつか用意しています。外国文化特論や地球環境科学特論などです。

アクセス

アクセス お問い合わせ

お問い合わせ 資料請求

資料請求