土木の基礎とデジタル知識を両立し、 人々の豊かな生活を実現します。

建築学科 都市空間インフラ専攻

樋口 恵一 准教授

社会基盤を意味する「インフラストラクチャー」。本専攻では、そんな生活に欠かせない施設の設計や施工計画に関わる学問を体系的に学んでいきます。近年、よく耳にするようになったDX(デジタルトランスフォーメーション)は建設業界でも必須となっています。本専攻は古くからVR演習やGIS(地理情報システム)に取り組んできましたが、それをさらに発展させたDX分野にも注力。土木の基礎知識・基礎技術を学びながらデジタルの知識も身につけ、省人化・自動化の波をリードできる人材を育成しています。都市・空間のエンジニアはそこに住んでいる人が豊かな生活を送れる空間を提供することが使命。この先の未来を考え、都市や交通を計画し、どのように都市を維持・発展させていくのかを考えられるエンジニアを世の中に送り出していきたいと考えています。

嶋田研究室

嶋田 喜昭 教授 博士(工学)

- 安心・安全な生活道路空間の対策

- 自転車利用環境整備の手法

- まちの再生のための公共空間のデザイン

研究室では都市計画や交通計画が研究対象となります。以前の学生の研究テーマでは、「ペットと共存する環境」とか、「カラーユニバーサルデザインを考慮したサイン」といった研究がありました。さらに、いろいろな自治体から駅前広場の設計や生活道路の対策に関する依頼があります。嶋田研究室では、空間を設計したうえ、駅前広場に出入りする人やクルマの流れのシミュレーションなども行います。劣化が進む公共的空間を、利用する人の立場になって、再生していく。「街の再生」、それは誇りを持って取り組める仕事です。

鷲見研究室

鷲見 哲也 教授 博士(工学)

- 滝がもたらす涼しい環境の成り立ちを解析し、新たに創り出す研究

- 湧水を好む生き物が棲む良い環境を保つための対策を考える

- 川が氾濫(はんらん)する豪雨をいちはやく判断し、逃げるための研究

鷲見研究室では、実際に川や湧水など水のある空間に出かけて現地調査をします。みんなで現地に行きますが、生き物の環境を考える、水害対策を考えるなど、研究テーマはそれぞれ異なります。このような現地調査を通じて身につけた段取りや準備の手順は、実際に例えば公務員として河川管理などの仕事に就いたとき、効率的に作業を進めることができるのだとか。最近は「滝」の調査研究にも取り組んでいます。涼しさを、レーザーを使った風の分析などを通して、実際の都市・河川の空間づくりに活かします。

棚橋研究室

棚橋 秀行 教授 博士(工学)

- 製造工場やガソリンスタンド跡地などの地下水環境を修復し、市民生活を守る新技術の開発

- 土石流などの自然災害の危険個所の調査・把握や、住民避難のための情報伝達に関する最新IT技術の研究

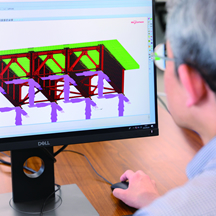

- トンネルなどの地盤に関する建設工事における最新DX施工技術に関する研究

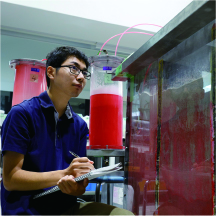

棚橋研究室では、市民生活を守るため、地下水環境の修復について研究しています。汚染の原因となる物質が違えば、浄化方法も変わります。中でも機械油の浄化がもっとも困難とされています。現在は学生や企業と一緒に、工場などの地下にある油で汚れた土を掘り出さなくても浄化できる技術を研究しています。実験装置は、学生自身がつくります。機械いじりや工作が好きな人は楽しいと思います。また最近、急速に普及してきた建設分野におけるDXやIT化について学ぶこともできます。

樋口研究室

樋口 恵一 准教授 博士(工学)

- 公共交通やパーソナルモビリティの計画・評価

- 高齢ドライバーの運転評価と事故多発交差点の評価

- 避難困難者の支援方策

誰もが安心・安全に移動できる都市づくりのための交通計画を研究しています。例えば、増加する高齢者の交通事故については高齢ドライバーの運転時の視点移動をVRで評価したり、交差点に潜む空間の問題を洗い出したりしています。学生たちには自分のやりたいことを明確にして、それを実行するための知識や技術を身につけてほしいと思っています。論理的なアウトプットも重要です。プレゼンテーションではなぜそれを問題だと思い、どう調べ、どんな結果だったのかを論理的に伝えられる力を修得してほしいですね。

宮嵜研究室

宮嵜 靖大 准教授 博士(工学)

- 高性能な橋梁(きょうりょう)の設計法の開発

- 鋼構造物の力学的性能の把握

- 鋼構造物の腐食に関する研究

鋼構造物は身近なところに多く存在していますが、それらを安全かつより合理的に構築するための研究は、人々の生活を豊かにします。また、土木構造物を対象とした研究は、自然災害等から生命と財産を守ることに直結するなど、日々の暮らしにおいても重要な役割を担っています。従来に比べて高強度かつ高耐久性を有し、経済性に優れた土木構造物の設計法を提案することは、社会において有意義なものとなります。本研究テーマは、土木構造物への新材料の活用等による高性能土木構造物の実現に貢献することを目指しています。

研究室一覧

木全研究室

- 講師木全 博聖博士(工学)

- 研究テーマ

- コンクリート構造物の非破壊検査

- コンクリート構造物の数値解析

- 土木の歴史

アクセス

アクセス お問い合わせ

お問い合わせ 資料請求

資料請求