現在取り組んでいる主な研究を紹介します → 研究業績リストは こちら

表面酸化したCu合金粉末のレーザ溶融挙動および融体挙動に関する熱力学解析(日本銅学会研究助成)

溶融造形プロセスにおける粉末溶融の制御

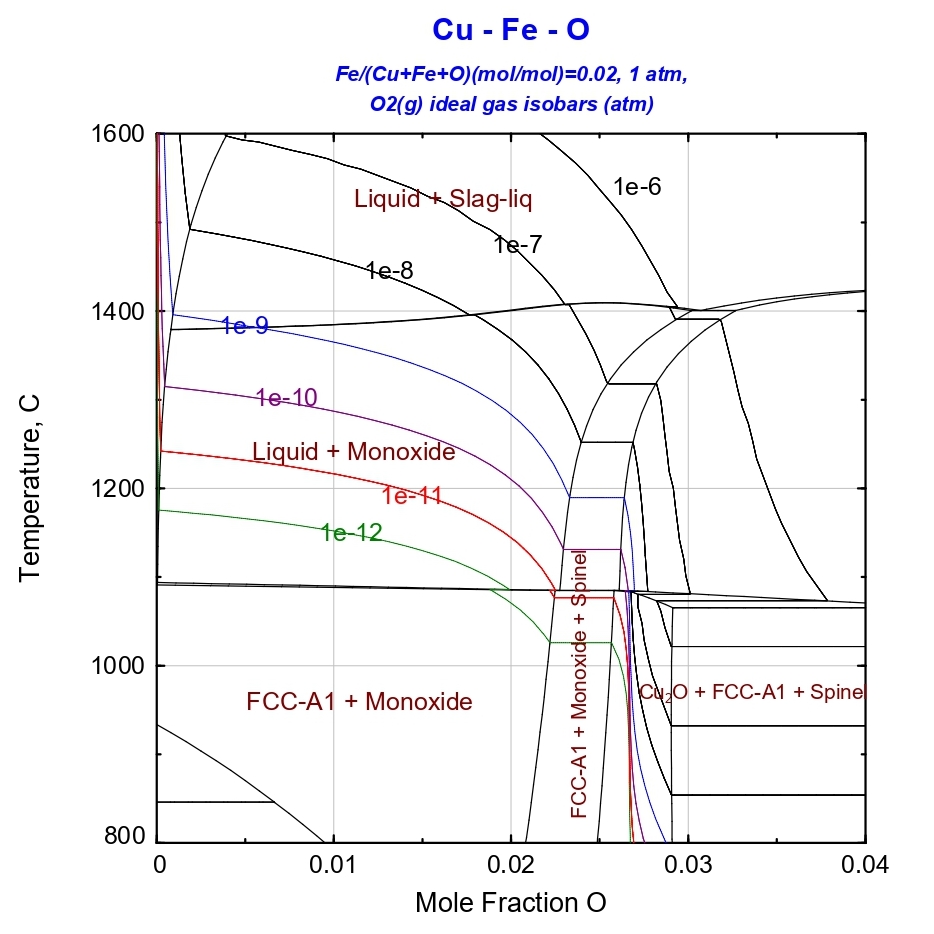

短波長レーザによるCu粉末の溶融積層造形が可能になってきています.精密加工プロセスとして確立するには,粉末の溶融範囲や液滴の挙動を制御する必要があります.そこで粉末の表面性状が,液滴の合体や濡れなど融体運動に与える影響に関して新しく研究を開始しました.Cu粉末は雰囲気中の酸素分圧によりレーザ吸収率が変化し,また加熱中の酸化によって溶融液滴の表面張力も複雑に変化すると考えられます. 私たちは,赤外線を使った急加熱実験でCu液滴が集まって合体する速度を定量的にとらえようとしています。各種Cu合金液相の加熱中に起こる,酸化・還元を含めた相変化の予測と実験結果を対比して考察を深めています.図はCu-2%Fe合金の酸素分圧による状態変化を計算したものです.わずかな酸素によってFe酸化物が液相中に発生し,1400℃以上でも溶融スラグとしてCu液滴の表面に存在するため,表面張力に多大な影響を与えると予測されます.

銅-酸化物混合融体のダイナミクスにもとづく軟磁性材料の局部改質(天田財団研究助成)

Cu-X-Oxide系における酸化物の制御

溶融銅(LCu)は固体金属の表面でよく濡れ拡がります.これはLCuの表面が比較的酸化されにくく,粘度が低い,表面張力が低いことに起因しています.銅は電気伝導性に優れ,その酸化物Cu2Oも電気抵抗はそれほど高くありません.しかしCu-X合金に酸素OをCuOの形で入れるとCuOは還元され,より電気抵抗の高いXの酸化物(Oxide)を優先的に形成します.したがって,LCuの表面に高抵抗の酸化物膜ができるならば,凝固したCuと下地金属との間で絶縁的なバリア効果が期待できます.私たちは熱力学計算によってLCu中で安定となるOxideを探索し,それを形成するのに適切な酸素分圧を求めています.

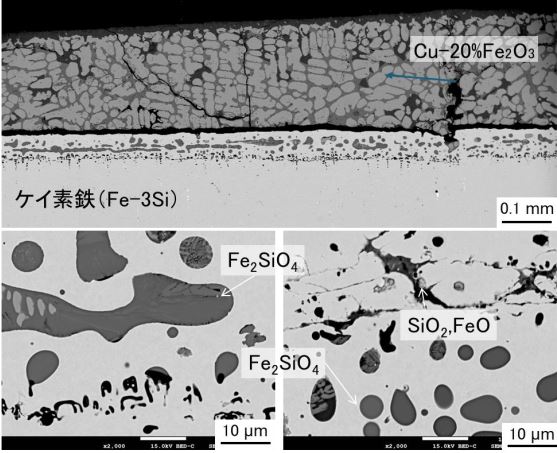

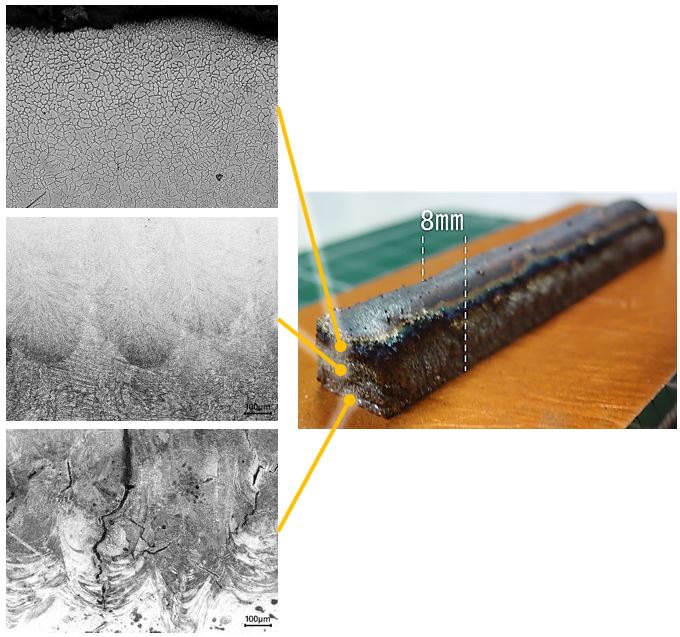

このLCu-Oxideを,軟磁性材料の局部改質に応用する研究を行っています.軟磁性材料はFeがメインで強磁性なので,電磁石のコア(磁芯)を構成します.モータやトランス,インダクタなど現代のEVになくてはならない材料です.Fe-Si合金であるケイ素鉄は,雰囲気中のpO2が低い方から順にSiO2,Fe2SiO4,Fe3O4といった高抵抗酸化物を形成します.そこで局部的にLCu-Oxideと接触させれば,その部分だけ非磁性かつ高抵抗の層ができ,磁気や電気の流れをコントロールできる材料改質ができるのでは... Cu+Fe2O3をケイ素鉄上で加熱溶融させた時の断面組織を示します.上側のデンドライト模様は,明るい側がFeリッチ,暗い側がCuリッチな固溶体が分離したものです.下型のケイ素鉄の表面には,深さ80μm程度まで黒いコントラストで不定形の粒子が多数観察され,EDS分析の結果,Siを相当量含むFe2SiO4と特定されました.

累積的熱影響を受けるCr-V鋼の相変態とナノ炭化物析出

累積的熱影響によるCr-V鋼の特異な炭化物析出

焼入れ性の優れた鉄鋼材料を積層造形すると凝固直後のマルテンサイト組織となり,上の層が積層されるたび累積的に熱影響を受けて硬さが低下します.この累積加熱を実験的に再現して見ると,硬さが不連続に変化しました.

累積加熱を実験的に再現して,工具鋼の硬さ変化とミクロ組織の関係を詳しく研究しています.成分によってナノ炭化物を生じ,優れた軟化抵抗を発揮することが分かってきました.しかしこのナノ炭化物の正体が不明です.そこで熱力学計算を駆使し,マルテンサイトからの急加熱で大きな析出駆動力を持つ炭化物を予想しました.現在,炭化物を電解抽出して結晶構造の特定を急いでいます. → 熱処理国際会議でポスタ発表しました

関連研究:γ+α 2相域加熱されたCr-V鋼の相変態と炭化物析出の競合

東北大学金属材料研究所&名古屋工業大学と共同研究中

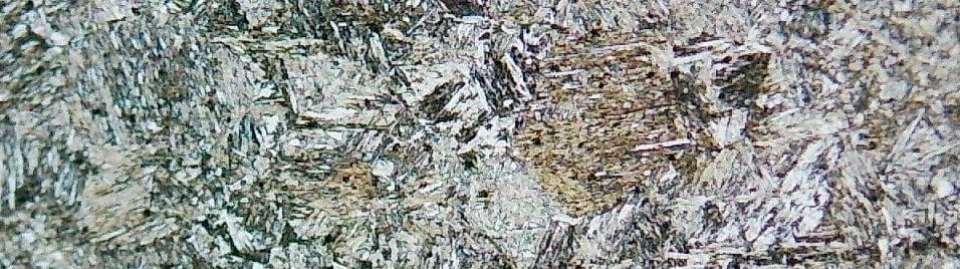

レーザ積層造形技術は実用的なCr-V鋼にも適用が期待されています.しかし,積層する溶融金属の熱によって,造形体はγ域からα域まで累積的な熱影響を受けます.これまで模擬的なCr-V鋼の累積加熱において,γ+α域加熱を経由して700℃まで繰返し加熱されるとナノサイズの炭化物が析出し,通常の焼入れ700℃焼戻しの硬さよりも高い硬さを有することが分かりました.これはγ+α域で部分的に逆変態したγが,その後の冷却で複雑な析出母相に変態するためと考察されますが,詳細は明らかになっていません.そこで本研究ではCr-V鋼のγ+α域加熱における逆変態・再変態挙動を測定し,700℃析出組織との対応をとろうと日夜頑張っています.

選択酸化により作製したAg-SnO2接点材のCu系基板へのレーザ接合

Ag中にSnO2粒子を合成し,基板にレーザ接合する

電気部品の小型・多様化に対応して,微小部の加熱溶融に適したレーザ加工技術の応用が進んでいる.マイクロスイッチなど電気接点では,接点材である酸化物分散Ag合金(ODS-Ag)をCuまたはCu合金基板に接合する必要がある.ODS-Agの酸化物は直径0.5μm程度のSnO2粒子であり,予め内部酸化によりAgマトリックス中にほぼ均一に形成されている.本研究では,ODS-Agの組織制御と基板へのレーザ接合を目指し,Ag+Sn混合物からのSnO2形成機構,ならびにレーザ加熱溶融による酸化物の形態変化を調査した.また基板種類により接合性に差が見られたため,各接合界面のミクロ組織解析を行い,電気抵抗への影響を考察した.

ワイヤ造形したCu-Ni抵抗材の組織と電気抵抗に関する研究

Cu/Cu-Ni/Cu複合抵抗材のレーザ造形と電気特性

高抵抗部を溶融造形した複合抵抗材では合成抵抗則が成り立つか?

Cu合金は添加元素によって機械的特性や電気特性が変化します.一般に電気抵抗は純銅よりも増加しますが,代わりに特殊な機能を持つCu合金やAg合金などを純銅と組み合わせて,シャント抵抗や接点材(スイッチ)が造られます.この時の接合はろう付けや溶接になり,専用の装置が必要になります.レーザや電子ビームなどを用い,純銅を基板として必要な機能部分を直接造形することができれば,もっと自由に抵抗部品や接点部品を設計でき,汎用加工機で少量多品種生産が可能になるでしょう.

今回,厚さ4mmのCu板の間にΦ1.2mmのコンスタンタン線CN49を供給しながら,高抵抗部を造形しました.ワイヤ方式では,Cu/Cu-Ni界面でのNi拡散を約130μm程度に抑えることができました.この結果,測定された抵抗値は合成抵抗則にほぼ一致し,抵抗温度係数(25~50℃)もほぼゼロでした.しかしやや大きめの抵抗となっており,造形方向に対して電気抵抗に異方性があるかも知れません.

関連研究:Cu-49Niワイヤ積層造形材の組織および電気特性の異方性

一方向にワイヤ3D造形すると電気抵抗に異方性が生まれる?

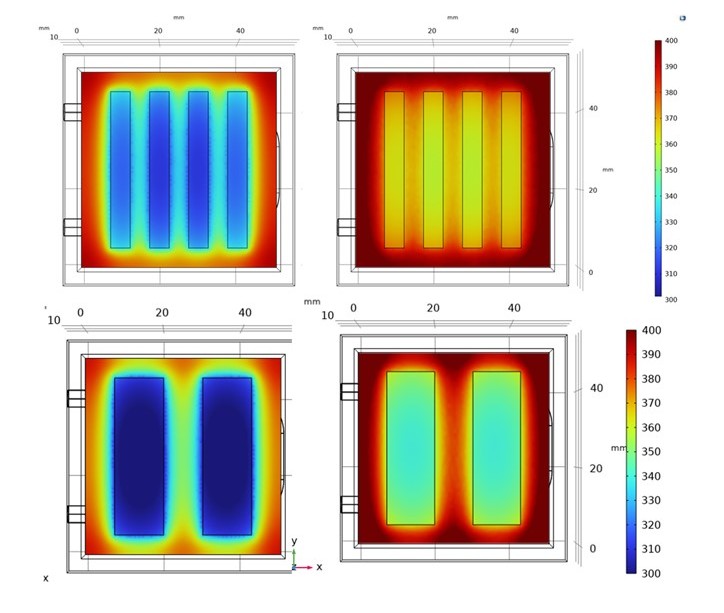

2024年度に三菱電機様に委託して,CN49ワイヤ単体で縦75mm,横40mm,高さ約6mmの3D造形を行いました.φ1.2mmのコンスタンタンワイヤを用いて銅板上に溶融積層したCu-49Ni造形体の電気抵抗を調査しました.その結果.... (1) ワイヤ走査と垂直のTD方向の抵抗値が高く,レーザ出力が低い条件ElowではTD方向の抵抗がLD方向より約20%高かった. (2) Ni濃度に大きな異方性は見られなかったが,低出力条件ElowではNi濃度分布が. (3) 10A通電した時の各抵抗材の発熱は,出力に関わらずTD方向の方が大きく,通電抵抗に異方性が生じることが確認された.

Al/Cu接合に関する研究

Al/Cu接合における共晶組織の形成過程と電気的特性

Al/Cuの溶融接合では,金属間化合物-Al2Cu(θ)とαAlが共晶組織αAl/θを形成します.これは層状で異方性が大きい組織であり,θの電気抵抗が高いため,接合部の電気的特性に影響すると考えられます.我々は純Al板と純Cu板からαAl/θのみからなる試料を合成し,その組織変化と電気抵抗率の関係を明らかにしました.この結果,もし実際の接合で接合部をほぼ均一にαAl/θとできればその抵抗率は0.025μΩmで,Alのそれとあまり変わらない状態にできることが分かりました.

関連研究:Al-Cu共晶液相の表面張力の計算解析

Al/Cuの異材接合において接合組織中で最も電気抵抗率が低い共晶組織は,共晶液相(Al-17mol%Cu)がいったん過共晶組成となり,融体として接合面に侵入することで形成されます.しかし600~650℃の低温でのみ存在する共晶液相については,表面張力などの融体物性を実測することが困難です.そこで本研究では,共晶液相の挙動を理解するため,Al-Cu融体の表面張力の計算解析に取り組みました.

その結果,ButlerモデルによるAl-Cu融体の表面張力の計算値は実測値と良く一致することが分かりました.600℃~650℃において過共晶液相(Al-26mol%Cu)がCu濃度の減少させるのにともない,表面張力は約4%減少することが予測できました.これにより融体が浸透しやすくなるため,共晶組織の形成速度は後半で大きくなることと説明されます.

工具鋼の積層造形に関する研究

SKD61とCuとの接合造形 ~冷却能と硬さ~

工具鋼SKD61は熱間金型に用いられる高級鋼です.製品の冷却を早めるためにCuと複合化した金型材料が望まれます.鋼とCuの接合は一般には難しいのですが,レーザによってSKD61粉末をCuブロックに積層し,一定の形状に造形できることが分かりました.SKD61/Cu複合板の冷却性を実験で評価しています. →三五ものづくり基金成果報告書に掲載されています

SKD61は通常,焼入焼戻しにより硬さを調整して使用されます.ところが積層造形では凝固直後のマルテンサイト組織となり,上の層が積層されるたびに熱影響を受けて硬さが変化します.焼戻しに相当する熱処理を加え,ある程度硬さを均一にできる改良鋼があり,その組織変化を明らかにしました.

→天田財団 FORMTECH REVIEWに掲載されています