最近のニュースです.2024年度のニュースはこちら,もっと前の2023年度以前のニュースはこちら

2025年度のニュース

<12/3-4> 東北大学金属材料研究所(IMR)で実験をしました

金属材料研究所(IMR)の共同利用システムを利用して仙台におもむき,金属組織制御学研究部門の古原・宮本研究室でCr-V鋼の相変態に関する熱膨張測定をしました. 実験には田中も同行しましたが,現地ではZhang先生に指導して頂きながら実験を続け,多くの高精度なデータが得られました.終了後はもちろん仙台名物牛タン定食を頂きました.

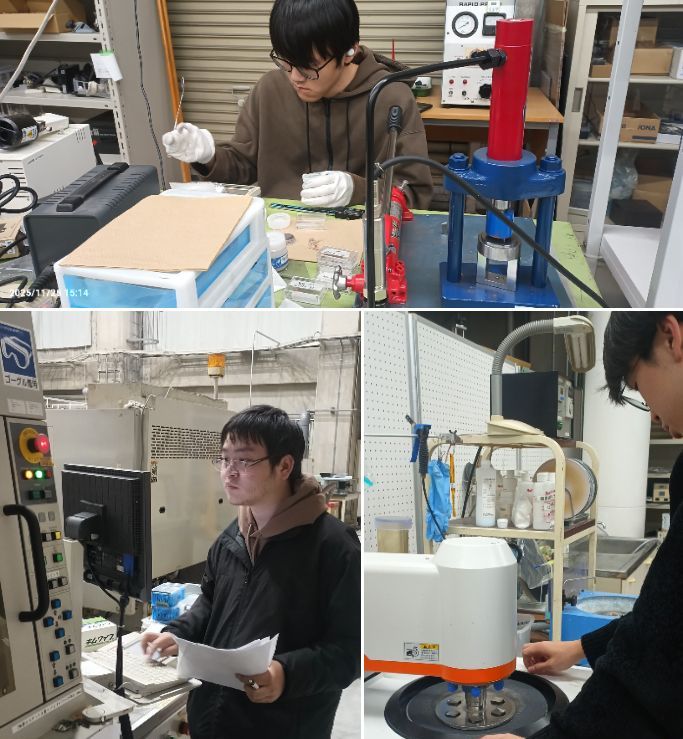

<11/28> 卒研の実験も追い込み中,壮行会と称して懇親会を開催

あと一ヶ月半ほどで卒論提出です.皆必死にデータを取ったり,まとめたりしています.装置を手順通りに使う実験は少なく,試料サイズや条件によってはなかなかうまく加熱できないので,ようやく実験手法が固まったばかりのテーマもあります.そんなストレスを晴らすべく,今日は金山周辺の居酒屋で乾杯~.まだ乾杯やお疲れ様の段階ではありませんが,ともかく...がんばりましょう.

<11/5-7> 日本熱処理技術協会第100回記念講演大会が開催されました

本協会の講演大会はついに第100回を数え,記念として旭川の大雪クリスタルホールで開催されました.橋の向こうにホールがありますが,朝は霧に覆われました.会議は盛会で例年の2倍ほどの発表者があり,初めて2会場での平行セッションとなりました.当日のプログラムはこちらです. 田中研究室からの発表はありませんでしたが,1日めはJセッション審査委員長,2日めは記念シンポジウムで竹山先生,古原先生の講演座長を務めさせて頂きました.また国際会議のようにバンケットもあり,旭川で活躍中のピアニストの調べや踊りに参加者は時間を忘れて大変楽しみました.

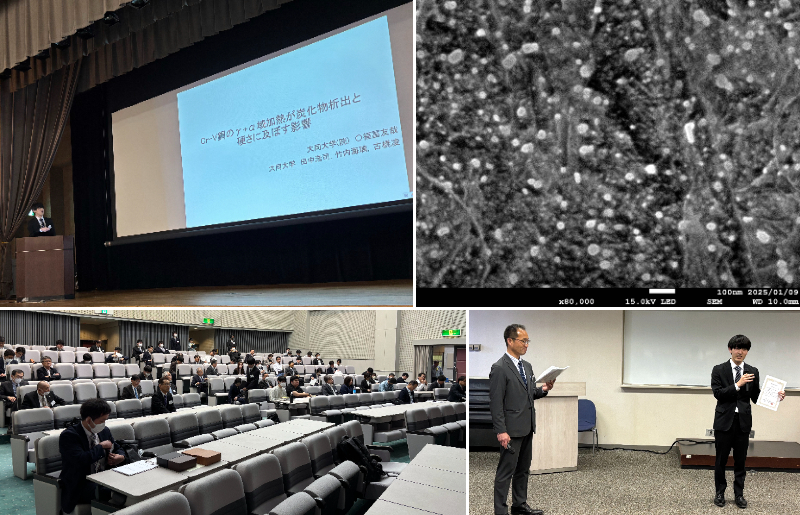

<9/19> 福冨くんが2年半取り組んできた研究成果を鉄鋼協会で発表しました

今年の日本鉄鋼協会/日本金属学会は久しぶりに札幌の北海道大学で開催されました.M2福冨くんの研究テーマ「Cr-V鋼のγ+α域への急速加熱における炭化物析出とMs点への影響」を鉄鋼協会で発表しました.国内の鉄鋼研究者が集う中,落ち着いて発表と質疑をこなし,無事3回めの発表を終えることができました.構内の広大さにびっくり,白樺がきれいだったり,理学部博物館があったりして(見学しました),歴史を感じるすばらしい大学でした.