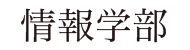

製品デザイン実習A(3年次前期)

クライアントの要望に応えることで、プロダクトデザイナーの本質を学びます。

2018年度の「製品デザイン実習A」は、企業とコラボレーションして進めます。実際の企業がクライアントになり、クライアントが出すテーマに沿った商品を企画・制作し、最後には自らの製品プランをプレゼンテーションします。クライアントと関わりながら進められるこの授業は、学生の視野を大きく広げ、製品制作の全ての工程を経験することで、プロダクトデザイナーとして必要な素養を身に付けます。

課題が出されると、学生たちは個人またはグループでリサーチ、リサーチ結果の共有・アイデア出し、具体的な制作、クライアントへのプレゼンテーションというステップを踏みます。

プレゼンテーションまでの一連の過程では、クライアントと何度も繰り返し打ち合わせを行い、クライアントが何を求めているかを感じ取り、試行錯誤してアイデアを練り上げていきます。学生たちは、プロダクトデザイナーの最も基本的な使命といえる「クライアントの要望に応えること」の大切さと、大変さを知ることになります。

また、制作にあたっては、「学外へ出て、リサーチをすること」が必須。より良いアイデアは、机の上で考えるだけでは浮かんでこないことを体験的に学びます。

この授業を通じて学生たちは「クライアントがどんな視点を重視しているのか」「その製品を求めている背景は何なのか」など、プロダクトデザイナーとして欠かせない「クライアントの要望に応える力」を養います。この力が、4年次の卒業制作やその先の社会で活躍するための礎になるのです。

応用CAD実習A・B(A:3年次前期/B:3年次後期)

3次元CADの習熟を通して、プロダクトデザイナーとしての「責任感」を育てます。

「応用CAD実習」は、主に3次元CADの操作方法を身に付けることを目的にしています。「応用CAD実習A」では、「木製スプーン」というテーマに基づいて、アイデアスケッチを提出。この授業で求められるのは、CADでなければできない、手加工では実現が難しい、より難易度の高い形状に挑戦することです。単純な形状であれば3次元CADを用いなくても制作できてしまうからです。アイデアが固まると、CADデータの作成に取り組みます。データが完成すると、実際に切削加工機を使用して実物をつくり上げていく班と、レンダリングソフトを用いて、CADデータからCGをつくる班とに分かれて、それぞれ最終的な仕上がりをめざします。

「応用CAD実習B」では、より難易度の高い「スタッキングチェア」(積み重ねて収納可能な椅子)に挑戦します。これまでに学んだCAD技術の集大成として、デザイン形状だけではなく、製品化する上で重要な金型づくりの条件や金属部品との接合など、構造や強度、生産性にも配慮した製品として製作するため、まさにプロのプロダクトデザイナーが行っているプロセスを経験することになります。このように現代のプロダクトデザイン業界では、3次元CADソフトがなくては成立しないとさえ言われています。学生たちは「応用CAD実習」の授業を経て、プロダクトデザイナーとしてのみならず、実社会で活躍できる審美性を兼ね備えたエンジニアとしての一歩を踏み出します。

3次元CADソフトは、手描きスケッチと異なり、作成したデータが、そのまま形状として現れます。それだけに、手抜きや間違いが許されない、より正確なデータ作成が求められます。実際に商品として販売可能なレベルまで、その正確さを追求する姿勢は、プロダクトデザイナーに欠かすことのできない、造形に対する「責任感」を育てます。プロダクトデザイン専攻の教室には、切削加工機が10台以上、3Dプリンタも多数用意されています。実際にCADデータを実物にして確認することができる環境は、「ここまでできた!」という達成感と、「より良いものをつくりたい」という学生の創作意欲の向上につながっています。

製品デザイン実習B(3年次後期)

「考える力」と「提案する力」。そして、自信を持って提案する「強さ」が身につく。

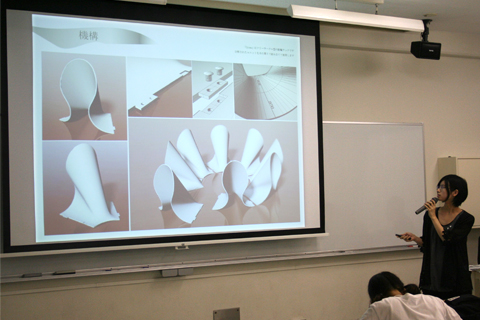

「製品デザイン実習B」は、3年次後期の授業であり、4年次の卒業制作を控えて、その予行演習ともいうべき位置づけとなります。3年間学んだプロダクトデザインの知識やスキル、そして思想を総動員し、自ら考え、デザインし、つくり上げていく過程の中で、プロダクトデザインとは何かということに対する自分なりの回答を形にすることが目的です。

用意されているテーマは3つで、テーマAは、木工をテーマとし、岐阜県高山市の家具メーカーにダイニングチェアの提案をします。テーマBは、愛知県一宮市にある樹脂のデザイン・設計・制作を行う企業に美容健康グッズ、浴室用グッズの提案をします。テーマCは建築学科で行われているイタリアのミラノ工科大学との連携授業である「C-SCAPE」とのコラボで、岐阜県白川町の町内に設置するランドマークやストリートファニチャーなどを提案します。この授業の大きな特徴は、いずれも提案が実を結べば、製品化される可能性が高いということです。

学生たちは実際の企業と向き合い、企業からのニーズを取り入れ、対象となる企業の発展や業績に貢献できるものを提案するために、真剣に緊張感を持ってモノづくりに取り組んでいきます。企業で実際に日々モノづくりに携わる現場の方々の前での提案は、生半可なものは通用しませんし、いい加減な気持ちで参加することは許されません。そのため、作品の初期アイデアとしてのスケッチは、100案を数えます。ここからたった一つの価値ある提案に絞り込んでいきます。制作段階ではさまざまな問題が発生し、ほとんどが当初の計画通りにスムーズに進みません。しかし諦めずに問題を丁寧に一つ一つ解決していくことで完成する作品は、大きな達成感と自信をもたらしてくれます。

この授業で育まれるのは、「考える力」と「提案する力」。さらに、企業の人を前に、決して物おじすることなく、自信を持って提案する「強さ」です。

オープンキャンパスに参加した、ある高校生がプロダクトデザイン専攻の学生と接して、こんなことを言っています。「私はデザインというと見てくれの良さばかり考えていました。しかし、プロダクトデザインの先輩たちは、人が使うこと、社会に役立つことを考えてモノづくりをしている。私はプロダクトデザインとは何か、ということが少し理解できました」。

高校生に感銘を与えた先輩たちもはじめから、そうだったわけではありません。「製品デザイン実習B」をはじめ、プロダクトデザイン専攻の授業、先輩たちや先生、仲間たちとの切磋琢磨を通じて、プロダクトデザインとは何かを身につけていったのです。

アクセス

アクセス お問い合わせ

お問い合わせ 資料請求

資料請求